SBS '그것이 알고 싶다'

SBS '그것이 알고 싶다'

[인사이트] 김남하 기자 = '양천 아동학대' 사건의 피해아동 정인 양이 학대받은 사실에 대해 입양기관이 4개월간 알고도 별다른 조치를 하지 않은 것으로 확인됐다.

이 입양기관은 어린이집과 더불어 정인 양의 변화를 꾸준히 관찰한 기관이다.

5일 신현영 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출받은 '입양 사후관리 경과' 자료를 보면 입양기관은 지난해 2월 3일 피해아동이 입양된 뒤부터 지난해 10월까지 3차례 가정방문을 하고 입양가족 측과 3차례 통화를 했다.

피해아동의 입양 절차는 홀트아동복지회가 맡았다.

EBS 한 다큐멘터리에서 공개된 14개월 당시 정인 양의 모습 / SBS '그것이 알고 싶다'

EBS 한 다큐멘터리에서 공개된 14개월 당시 정인 양의 모습 / SBS '그것이 알고 싶다'

정인이의 입양 전, 직후, 후 얼굴 변화 / 온라인 커뮤니티

정인이의 입양 전, 직후, 후 얼굴 변화 / 온라인 커뮤니티

입양기관은 5월 26일 2차 가정방문에서 피해아동의 몸에서 상흔을 발견하는 등 학대 정황을 처음 발견했다.

이후 사후보고서에 "아동의 배, 허벅지 안쪽 등에 생긴 멍자국에 대해 양부모가 명확히 설명하지 못했으며, 아동양육에 보다 민감하게 대처하고 반응할 수 있도록 안내했다"고 적었다.

해당 기관은 피해아동이 2주간 깁스를 하고 있던 사실, 양모가 자동차에 30분가량 방치한 사실 등도 인지했지만 6월 26일 양부와의 통화나 7월 2일 3차 가정방문에서도 별다른 조치를 하지 않았다.

피해아동의 체중이 1kg 줄어 학대가 의심된다는 신고가 있던 9월 23일에는 양모가 방문을 거부한다는 이유로 가정방문을 10월 15일로 늦춰 잡았다. 하지만 정인 양은 그보다 이틀 전인 10월 13일 안타깝게 세상을 떠났다.

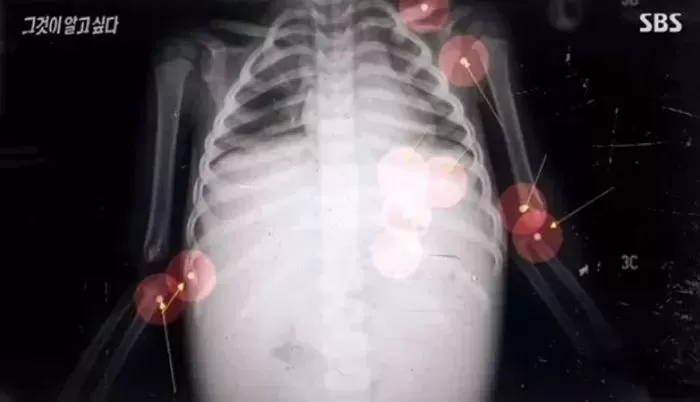

SBS '그것이 알고 싶다'

SBS '그것이 알고 싶다'

복지부 매뉴얼에는 입양기관이 학대 정황을 발견할 경우 "지체 없이 수사기관이나 아동보호전문기관에 신고하여야 한다"는 규정이 있다.

이 사건의 경우 아동보호전문기관과 수사기관이 별다른 조치를 취하지 않자 입양기관도 학대 정황을 방치한 것으로 보인다.

노혜련 숭실대 사회복지학 교수는 "학대로 인한 아이의 변화를 계속 관찰한 곳이 입양기관과 어린이집인데 어린이집은 신고를 했고 입양기관은 아무런 조치를 취하지 않은 게 의아하다"며 "입양기관이 경찰과 아동보호전문기관에 아동의 분리 조치를 요구했어야 했다"고 말했다.