보건복지부

보건복지부

[인사이트] 전형주 기자 = 보건복지부가 공공의대(공공보건의료대학)생 선발에 시민단체가 참여한다고 밝혀 '현대판 음서제'라는 지적을 받고 있다.

다만 정부는 논란이 계속되자 "그렇게 할 수도, 그렇게 돼서도 안 된다는 게 정부의 기본 방침"이라고 선을 그었다.

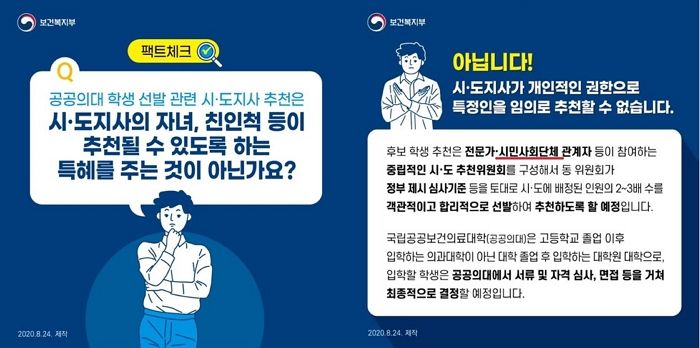

지난 24일 복지부는 블로그 등 SNS를 통해 공공의대생 선발에 전문가·시민사회단체 관계자 등이 참여하는 중립적인 시·도 추천위원회가 관여할 것이라고 밝혔다.

일각에서 시·도지사에게 공공의대생을 선발할 추천권이 있다는 지적이 나오자, 앞장서 해명한 것이다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진 / 뉴스1

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진 / 뉴스1

복지부는 "시·도지사가 개인적인 권한으로 특정인을 임의로 추천할 수 없다"고 밝혔다.

이어 "전문가·시민사회단체 관계자 등이 참여하는 중립적인 시·도 추천위원회를 구성해 정부 제시 심사기준 등을 토대로 학생을 선발, 추천하도록 할 예정"이라고 설명했다.

다만 시민단체가 공공의대생 선발에 관여한다는 설명이 문제가 됐다. 전문성이 없는 시민단체가 왜 공공의대생을 선발하느냐는 것이다.

대체로 특정 계층의 특혜를 우려하는 목소리가 컸다. 한 네티즌은 "운동권인 이번 정권의 민낯을 보여주는 정책"이라고 지적하기도 했다.

또 다른 네티즌은 "시민단체 간부 자녀들 대거 입학하겠네"라며 "'신(新)음서제'가 될 듯"이라고 지적했다.

뉴스1

뉴스1

논란이 이어지자 정부는 "공공의대생 선발에 대해 현재 정해진 게 전혀 없다"고 밝혔다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장(공공보건정책관)은 이날 정례브리핑에서 "현재 (공공의대생 선발 관련) 법률도 통과되지 않은 상황"이라고 해명했다.

이어 "제출된 법률에 따르면 시도별 일정 비율을 선발한다는 내용만 명시가 돼 있다"며 "선발과 관련된 부분은 법률이 통과되는 과정에서 논의될 부분"이라고 강조했다.

그러면서 "(공공의대생 선발 시) 가장 중요한 부분은 바로 공정성"이라며 "그런 차원에서 추천위원회를 구성하고, 다양한 사회 구성원들이 함께 참여하는 방식으로 가는 것이 좋겠다고 판단, 시민사회단체가 예시로 제시된 것"이라고 밝혔다.