인사이트

인사이트

[인사이트] 황기현 기자 = 지난 1일, 직장인 A씨에게 한 통의 문자 메시지가 도착했다.

"동대장입니다"로 시작하는 메시지의 목적은 예비군 훈련 일정 통보였다.

동대장은 메시지에서 예비군 훈련장까지 편하게 올 수 있는 '수송 버스'를 안내했다.

그런데 뭔가 이상했다. '수송 버스'를 이용하기 위해서는 '3천원'의 여비를 내야 했던 것이다.

예비군들이 하루 훈련을 통해 받는 돈은 교통비 '7천원'과 식비 '6천원' 등 총 '1만 3천원'이다.

수송 버스 / 인사이트

수송 버스 / 인사이트

이를 감안하면 A씨는 훈련을 시작하기도 전에 하루 여비의 40%가 훌쩍 넘는 돈을 수송 버스에 투자해야 했다.

그럼에도 해당 예비군 훈련장이 초행이었던 그는 울며 겨자 먹기로 버스를 타기로 결정했다.

일반 대중교통을 이용할 경우 소요시간이 1시간을 훌쩍 넘겼기 때문이다.

결국 수송 버스를 타고 훈련장에 도착한 A씨. 그는 절차에 따라 입소 신고를 하고, 전역모를 반납한 후 방탄모와 탄띠를 보급받았다.

인사이트

인사이트

이후 간단한 안내와 함께 훈련이 시작됐다. A씨는 일일 분대장으로서 조원들과 함께 과제를 해결해 나갔다.

5가지 과제를 해결하고 나자 기다리던 점심시간이 됐다.

이날 점심은 '도시락'으로 A형과 B형 중 원하는 메뉴를 선택해 먹을 수 있었다.

그런데 예비군들은 이 도시락 역시 자기 돈으로 먹고 있었다.

인사이트

인사이트

점심 식사를 신청할 경우 훈련비에서 도시락값이 자동으로 차감되기 때문이다.

식비로 배정된 6천원은 그렇게 사라졌다.

모든 훈련을 마친 A씨는 예비군들로 붐비는 버스 정류장을 피해 택시를 타고 근처 역에 도착한 뒤 지하철을 사용해 귀가에 성공했다.

녹초가 돼 집에 돌아온 A씨가 사용한 교통비는 '9천원' 이었다. 주어진 교통비에서 2천원을 초과한 것이다.

인사이트

인사이트

물론 A씨는 귀갓길에 택시를 탔기 때문에 교통비가 부족했던 것이라고 항변할 수도 있다.

그러나 순수하게 대중교통을 이용할 경우에도 하루 훈련을 마친 예비군들에게는 몇천원에 불과한 푼돈만이 남는다.

하루 8시간, 왕복 소요시간까지 합치면 10시간가량을 고스란히 쏟아부은 데 대한 대가가 고작 몇천원인 것이다.

기자 역시 13일 찾은 예비군 훈련장에서 이 같은 경험을 했다. 대부분의 예비군들이 비슷한 상황을 겪는다.

A씨나 기자처럼 회사에 소속된 사람은 그나마 사정이 나은 편이다. 관련 법률에 따라 예비군 훈련은 결근처리가 되지 않기 때문이다.

택시를 이용하더라도 3~4천원의 손해만 감수하면 된다.

문제는 자영업자나 아르바이트생이다. 이들이 예비군 훈련에 참석하기 위해 입는 금전적 손해는 그 누구도 보상해주지 않는다.

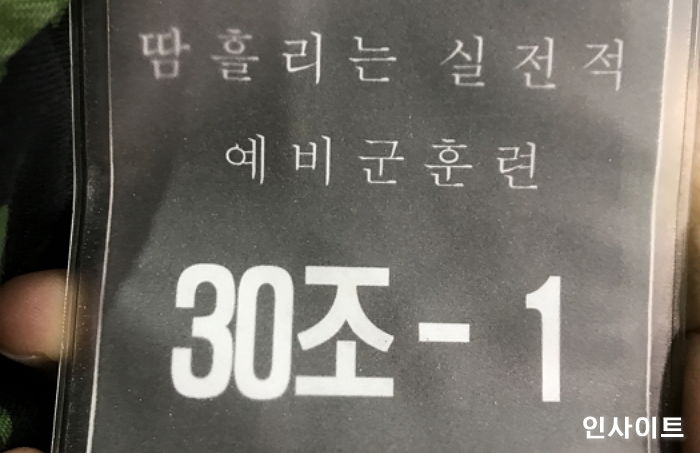

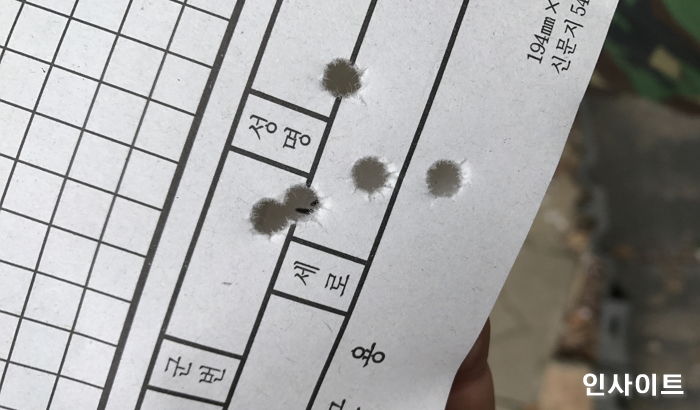

예비군 사격지 / 인사이트

예비군 사격지 / 인사이트

실제 이날 만난 자영업자 B씨는 "가게 문을 닫고 왔다"며 "영업을 못 하면 손해가 막심하지만 어쩔 수 있겠느냐"라고 한탄했다.

참석하고 싶지 않지만, 미참석할 경우 벌금이 부과되기 때문에 어쩔 수 없다는 것이다.

B씨와 같은 자영업자들은 일 년간 진행되는 예비군 훈련에 모두 참석하고 나면 적게는 몇십 만원부터 많게는 몇백 만원까지 손해를 봐야 한다.

'병역의 의무'라는 이름하에 '노동력 착취'에 가까운 제도가 유지되고 있는 것이 현실이다.

이러한 논란을 의식한 듯 국방부는 2월 국회 국방위원회 업무보고에서 적정수준의 예비군 동원훈련 보상비를 오는 2022년까지 21만원으로 올리겠다고 밝혔다.

그러나 이는 '동원훈련(2박 3일)'에 참석하는 예비군에 한해 지급된다. 동원 미지정자의 경우 여전히 3만원에 그칠 것으로 알려졌다.

뉴스1

뉴스1

모든 예비군들에 대한 현실적인 보상안이 마련돼야 한다는 목소리가 나오는 이유다.

실제 우리나라의 예비군 숫자는 현역병의 5배 규모다. 그러나 예비군에 배정된 돈은 전체 국방예산의 0.3% 수준에 불과하다.

이제 더 이상 '의무'나 '충성' 등의 단어는 통하지 않는다. 열악한 복지제도와 노후화한 장비 등의 악순환이 반복돼서는 안 된다.

이스라엘은 예비군 예산을 현역과 거의 비슷한 수준으로 책정한다. 미국 역시 마찬가지다.

국방부는 이러한 사례를 보고 배워야 한다. 그리고 예비군들이 흘린 땀방울에 걸맞은 보상을 지급해야 할 것이다.

예비군들의 땀방울 값이 적어도 시간당 '7,530원'은 돼야 하지 않을까.